Digitaler Produktpass

im EU-Bauwesen:

Anforderungen und Verantwortlichkeiten

02.04.2025

Mit dem Digitalen Produktpass die digitale Transformation im europäischen Bausektor meistern

Die Bauwirtschaft in der Europäischen Union befindet sich in einer Phase des tiefgreifenden Wandels, in der die Digitalisierung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Getrieben von ambitionierten Nachhaltigkeitszielen und dem Bestreben, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, werden neue Technologien und regulatorische Rahmenbedingungen eingeführt. Ein zentrales Element dieser Entwicklung ist der Digitale Produktpass (engl.: Digital Product Passport, kurz DPP), ein Konzept, das darauf abzielt, detaillierte Informationen über Produkte, während ihres gesamten Lebenszyklus digital zu erfassen und zugänglich zu machen.

Der Digitale Produktpass kann als eine Art digitaler Fingerabdruck eines Produktes verstanden werden. Er enthält:

- Angaben zu den Materialien und Inhaltsstoffen des Produkts

- Informationen zu chemischen Substanzen

- Angaben zu Reparierbarkeit, Ersatzteilen oder fachgerechter Entsorgung

- Angaben zu Herkunftsländern

- Angaben zu Produktionsbedingungen

- Angaben zum ökologischen Fußabdruck

- Angaben zur Kreislaufwirtschaft

Dieser Vorstoß ist für alle Akteure der Bauwirtschaft, auch in Deutschland, von großer Relevanz, da die Branche zu den ersten Sektoren gehört, die von den neuen Anforderungen betroffen sein werden.

In diesem Beitrag widmen wir uns den spezifischen Fragen, die sich daraus für die deutsche Bauwirtschaft ergeben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein Digitaler Produktpass für ein gesamtes Gebäude oder nur für einzelne Baukomponenten (Gewerke) – insbesondere bei Neubauten – erforderlich ist. Darüber hinaus geht es um die Frage, wer für die Erstellung eines solchen gesamten digitalen Passes verantwortlich ist und wie lange die digitalen Pässe in beiden Fällen zur Verfügung stehen müssen.

Das starke Engagement der EU für eine Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ist die treibende Kraft für die Einführung von digitalen Produktpässen in verschiedenen Sektoren, einschließlich der Bauwirtschaft. Dies deutet auf einen langfristigen Trend hin, die digitale Transparenz und Rechenschaftspflicht für Baumaterialien und möglicherweise Gebäude selbst zu erhöhen. Der Digitale Produktpass wird als ein wesentliches Instrument zur Erleichterung dieses Wandels angesehen.

Darüber hinaus ist das Konzept des „Digitalen Zwillings“ zentral für das Verständnis eines Digitalen Produktpasses. Daraus folgt, dass ein Digitaler Produktpass darauf abzielt, eine dynamische, aktualisierbare digitale Darstellung eines physischen Produkts oder Gebäudes zu sein, die umfassende Informationen über dessen gesamten Lebenszyklus enthält. Die häufig verwendete Analogie des „Digitalen Zwillings“ verdeutlicht die umfassende Natur der Daten, die von einem Digitalen Produktpass erwartet werden. Dies deutet auch auf das Potenzial hin, digitale Produktpässe in andere digitale Werkzeuge wie Building Information Modeling Systeme (BIM) und digitale Gebäudeakten zu integrieren.

Die regulatorische Landschaft im Wandel:

ESPR und BauPVO als Eckpfeiler der digitalen Produktinformation im Bauwesen

Die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (engl.: Ecodesign for Sustainable Products Regulation, kurz ESPR), die im Juli 2024 in Kraft trat, bildet den übergeordneten Rahmen für die Verbesserung der Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit und Energieeffizienz von Produkten auf dem EU-Markt. Ihr Ziel ist es, nachhaltige Produkte zum neuen Standard in der EU zu machen, indem ihre Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit, Ressourceneffizienz und Recyclingfähigkeit verbessert werden. Ein zentraler Bestandteil dieser Verordnung ist die Einführung digitaler Produktpässe, die mehr Transparenz in den Wertschöpfungsketten schaffen sollen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise, wobei zunächst einzelne Branchen im Fokus stehen.

Die folgende Tabelle soll einen besseren Überblick über die zu erwartenden Umsetzungszeiträume geben:

| Produktkategorie | Voraussichtlicher Implementierungszeitraum |

|---|---|

| Betonstahl (Rebar) | 2027 oder später |

| Zement | 2027 oder später |

| Türen und Fenster | 2027 oder später |

| deren Beschläge | 2027 oder später |

| Wärmedämmung | 2027 oder später |

Die genauen Zeitpläne können sich noch ändern und hängen von der Verabschiedung spezifischer Standards ab.

Die überarbeitete Bauproduktenverordnung (BauPVO, Verordnung (EU) 2024/3110), die im Januar 2025 in Kraft getreten ist, legt harmonisierte Regeln für das Inverkehrbringen von Bauprodukten innerhalb der EU fest. Sie legt den Schwerpunkt auf Digitalisierung, Transparenz und Nachhaltigkeit und soll sicherstellen, dass Bauprodukte bestimmte technische Leistungsstandards in Bezug auf Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.

Ein wesentlicher Aspekt der aktualisierten BauPVO ist die Integration des Digitalen Produktpasses als Hauptinstrument für die Berichterstattung über Umweltdaten. Er wird standardisierte Daten speichern, die für Aufsichtsbehörden und andere Interessengruppen leicht zugänglich sind.

Die ESPR gibt den allgemeinen Rahmen für digitale Produktpässe vor, während die BauPVO die konkrete Umsetzung dieser Anforderungen im Bauwesen regelt. Diese zweistufige Struktur verdeutlicht den umfassenden Ansatz der EU, digitale Transparenz für Bauprodukte zu gewährleisten und allgemeine Nachhaltigkeitsziele mit branchenspezifischen Anforderungen zu verbinden. Die ESPR etabliert die Notwendigkeit von digitalen Produktpässen für eine breite Palette von Produkten, während die CPR die spezifischen Modalitäten für Bauprodukte festlegt und den Digitalen Produktpass als zentrales Instrument für die Umweltberichterstattung im Bausektor positioniert.

Anforderungen des Digitalen Produktpasses:

Verpflichtende digitale Nachweise für einzelne Bauprodukte

Die verpflichtende Einführung des Digitalen Produktpasses für Bauprodukte im Rahmen der ESPR und BauPVO wird durch zahlreiche Quellen bestätigt. Die Umsetzung soll schrittweise erfolgen und voraussichtlich um das Jahr 2026/2027 beginnen. Dieser verpflichtende Charakter des Digitalen Produktpasses für Bauprodukte unterstreicht das Engagement der EU für mehr Nachhaltigkeit und Transparenz in diesem wichtigen Wirtschaftszweig.

Bestimmte Bauprodukte wurden als vorrangig für die Einführung des Digitalen Produktpasses eingestuft, darunter Beton, Stahl, Dämmstoffe sowie Fenster, Türen und Beschläge. Diese Materialien haben oft erhebliche Umweltauswirkungen. Somit scheint sich die Einführung zunächst auf die Produkte mit dem größten ökologischen Fußabdruck zu konzentrieren. Dadurch wird ein zielgerichtetes Vorgehen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in Schlüsselbereichen der Bauindustrie ermöglicht.

Ein Digitaler Produktpass für Bauprodukte wird voraussichtlich eine Vielzahl von Daten enthalten, darunter:

- Produktidentifikation: Name, Modell und Chargennummer des Produkts. Hierzu gehören eine eindeutige Produktkennung (UID) und möglicherweise eine globale Artikelnummer (GTIN).

- Materialzusammensetzung und -herkunft: Angaben zu den verwendeten Rohstoffen, deren Art und Herkunft sowie der Verwendung von Recyclingmaterial. Diese Informationen unterstützen die Rückverfolgbarkeit und ermöglichen die Bewertung der ökologischen und ethischen Auswirkungen der Materialbeschaffung.

- Umweltauswirkungen: Daten zum CO₂-Fußabdruck, Energieverbrauch während der Herstellung und Nutzung sowie zur Recyclingfähigkeit des Produkts. Diese Daten sind entscheidend für die Bewertung der gesamten Umweltauswirkungen von Baustoffen und für die Unterstützung von Initiativen für grünes Bauen.

- Technische Spezifikationen und Leistungsdaten: Informationen über die Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit des Produkts.

- Informationen zu Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit: Angaben zur Förderung der Produktlebensdauer und der Kreislaufwirtschaft.

- Anweisungen zur End-of-Life-Handhabung und zum Recycling: Richtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling von Produkten.

- Konformitätsdokumentation und Zertifikate: Nachweise, dass das Produkt die erforderlichen regulatorischen Standards erfüllt.

Es ist davon auszugehen, dass die Hersteller aufgrund dieser grundlegenden Änderungen in digitale Infrastruktur- und Datenmanagementsysteme investieren müssen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Eine Ausweitung der Anforderungen auf weitere Produktkategorien neben den bereits genannten Produkten ist im Laufe der Zeit wahrscheinlich.

Das Konzept eines digitalen Passes für ein ganzes Gebäude

Konzepte wie der „Gebäudepass“ oder das „digitale Gebäudehandbuch“, die detaillierte Informationen über Bauprodukte und -materialien liefern, bauen auf bereits existierenden Instrumenten wie Materialpässen und Gebäuderenovierungspässen auf.

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Idee der digitalen Gebäudeakte (engl.: Digital Building Logbook, kurz DBL), die als gemeinsamer europäischer Ansatz zur Aggregation aller relevanten Gebäudedaten vorgeschlagen wird. Die Europäische Kommission beabsichtigt die Einführung von digitalen Gebäudeakten als zentrale Datenbank für alle relevanten Gebäudedaten, um Transparenz und fundierte Entscheidungen zu fördern. Diese könnten potenziell Daten aus verschiedenen Quellen integrieren, einschließlich der digitalen Pässe einzelner Produkte, Energieausweise und Gebäuderenovierungspässe. Digitale Gebäudeakten sollen die Kreislaufwirtschaft unterstützen, indem sie Informationen über verwendete Materialien liefern und so die Wiederverwendung und das Recycling erleichtern. Sie tragen auch zur Überwachung der Energieeffizienz und zur Planung von Renovierungen bei.

Gebäuderenovierungspässe (engl.: Building Renovation Passport, kurz BRP) bieten maßgeschneiderte Renovierungspläne für einzelne Gebäude und tragen so zur Verbesserung der Energieeffizienz bei. Sie ergänzen die digitale Gebäudeakte, indem sie spezifische Anleitungen zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude bieten und die Eigentümer bei der Planung und Durchführung schrittweiser Renovierungen unterstützen.

Während digitale Produktpässe für einzelne Bauprodukte gemäß ESPR und BauPVO verpflichtend werden, gibt es derzeit keine direkte EU-weite Verpflichtung zu einem umfassenden digitalen Pass für ganze Gebäude. Konzepte wie die digitale Gebäudeakte und der Gebäuderenovierungspass werden zwar geprüft, sind aber noch nicht verbindlich geregelt. Der Fokus liegt derzeit darauf sicherzustellen, dass einzelne Bauprodukte mit digitalen Pässen alle relevanten Informationen enthalten. Die digitale Erfassung ganzer Gebäude ist ein komplexeres Vorhaben, das weiterer Standardisierung und Koordination bedarf.

Verantwortung für die Erstellung und Pflege eines digitalen Passes für ein ganzes Gebäude

Die Verantwortung für digitale Gebäudeakten ist auf EU-Ebene bisher nicht klar geregelt. Digitale Gebäudeakten sind jedoch als gemeinsame Datenbanken konzipiert, die autorisierten Personen zugänglich sind. Die Erstellung und Pflege einer umfassenden digitalen Aufzeichnung für ein Gebäude würde wahrscheinlich die Zusammenarbeit mehrerer Akteure erfordern, die während des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes Daten beisteuern.

Ein zentraler Zugang zu allen gebäudebezogenen Daten in einer digitalen Gebäudeakte wäre für Bauherren von großem Nutzen. Sie wären vermutlich auch dafür verantwortlich, die Gebäudeakte über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu pflegen. Architekten würden Planungsunterlagen und Materialspezifikationen beitragen. Generalunternehmer würden Informationen zum Bauzustand und zu den verwendeten Bauprodukten liefern und möglicherweise auf deren Digitale Produktpässe verlinken. Facility Manager würden laufend Informationen zu Wartung, Reparaturen und Renovierungen aktualisieren.

Die Einführung digitaler Gebäudeakten bringt Herausforderungen in Bezug auf Datenbesitz und Haftung mit sich. Ein einheitlicher, EU-weiter Standard befindet sich noch in der Entwicklung, dieser ist jedoch für die erfolgreiche Implementierung von digitalen Gebäudeakten von entscheidender Bedeutung.

Verfügbarkeit und Lesbarkeit des Digitalen Produktpasses für einzelne Bauprodukte

Hersteller von Bauprodukten sind verpflichtet, die digitalen Aufzeichnungen, auf die der Digitale Produktpass verweist, mindestens 10 Jahren nach Produktionsende bereitzustellen. Ein Digitaler Produktpass muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts verfügbar bleiben. Der Zugriff auf ihn erfolgt über eine eindeutige Produktkennung (UID), beispielsweise in einem QR-Code, Barcode oder RFID-Tag hinterlegt ist. Dies ermöglicht den verschiedenen Akteuren einen einfachen Zugang zu den relevanten Produktinformationen.

Die Daten des Digitalen Produktpasses müssen strukturiert, maschinenlesbar und auf offenen Standards basieren, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Europäische Kommission wird vermutlich ein Register verwalten, das die Digitalen Produktpässe zugänglich macht.

Verfügbarkeit und Lesbarkeit eines digitalen Passes für ganze Gebäude

Das Konzept der digitalen Gebäudeakte wird auf EU-Ebene intensiv diskutiert, jedoch gibt es derzeit keine verbindlichen Vorgaben zur Mindestverfügbarkeit dieser Daten. Digitale Gebäudeakten sind als dynamische Werkzeuge konzipiert, die eine kontinuierliche Erfassung und den einfachen Zugriff auf Gebäudedaten ermöglichen sollen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für digitale Gebäudeakten ist die Interoperabilität, also die Fähigkeit, standardisierte Datenformate zu nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass verschiedene Interessengruppen – von Bauherren über Behörden bis hin zu Facility Managern – die Informationen effizient austauschen und interpretieren können. Einige EU-Länder haben bereits nationale oder regionale DBL-Initiativen entwickelt, die möglicherweise spezifische Richtlinien zur Datenaufbewahrung enthalten.

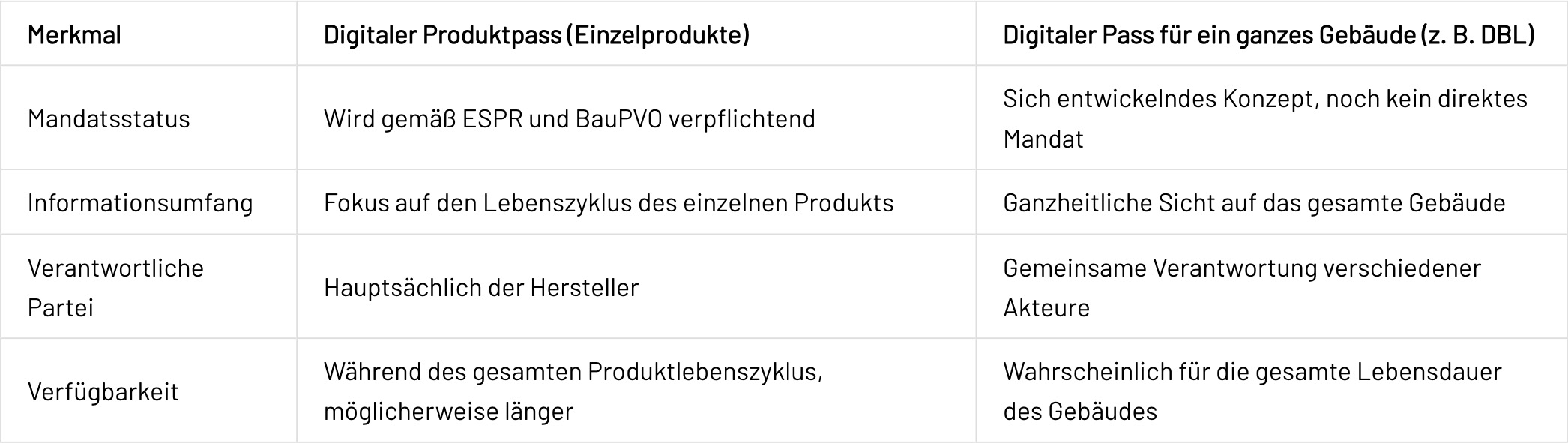

Hauptunterschiede zwischen dem Digitalen Produktpass und dem digitalen Pass für ganze Gebäude

Technische Hilfsmittel, Tools und Software zur Umsetzung und Nachweispflicht

Für die Umsetzung des Digitalen Produktpasses und die Erfüllung der Nachweispflicht stehen den Unternehmen in der Baubranche verschiedene technische Hilfsmittel, Tools und Softwarelösungen zur Verfügung. Dazu gehören zunächst Softwarelösungen für das Produktinformationsmanagement (PIM-Systeme), die Plattformen für die zentrale Erfassung, Verwaltung und Erweiterung von Produktdaten bieten. PIM-Systeme können Herstellern helfen, die umfangreichen Datenmengen, die für den Digitalen Produktpass benötigt werden, zu sammeln, zu organisieren und zu pflegen. Die Integration mit bestehenden ERP-Systemen wird dabei für einen nahtlosen Datenfluss entscheidend sein.

Darüber hinaus gibt es Plattformen für den Austausch von Produktinformationen, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren in der Lieferkette ermöglichen. Kollaborative Plattformen können den Datenaustausch über komplexe Lieferketten hinweg erleichtern und gleichzeitig den Datenschutz und die Datensicherheit gewährleisten. Blockchain-basierte Lösungen bieten hierbei eine erhöhte Sicherheit und Transparenz für den Datenaustausch.

Tools zur Erstellung von Lebenszyklusanalysen (LCA-Software) sind ebenfalls unerlässlich. Diese Software unterstützt Hersteller bei der Bewertung der Umweltauswirkungen ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Integration von LCA-Tools in PIM-Systemen kann den Prozess der Generierung von Umweltdaten für den Digitalen Produktpass vereinfachen.

Auch BIM (Building Information Modeling) und Materialdatenbanken spielen eine wichtige Rolle. BIM-Software und zugehörige Datenbanken können zur Verwaltung von Materialinformationen und zur Erstellung von Materialpässen genutzt werden. Die Verknüpfung von BIM-Modellen mit den Daten des Digitalen Produktpasses kann die Transparenz erhöhen und kreislauforientierte Bauprozesse erleichtern.

QR-Code- und RFID-basierte Datenspeicherungslösungen ermöglichen die direkte Verknüpfung von physischen Produkten mit ihren digitalen Informationen. Diese Technologien ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Informationen des Digitalen Produktpasses durch Scannen mit Smartphones oder speziellen Lesegeräten. Die Wahl des geeigneten Datenträgers hängt von den produktspezifischen Anforderungen und den geplanten Anwendungsfällen ab.

Es gibt bereits eine wachsende Anzahl von Softwareanbietern, die Lösungen zur Erstellung, Verwaltung und zum Austausch von digitalen Produktpässen anbieten. Beispiele hierfür sind Circularise, Madaster, One Click LCA, Salsify, Worldfavor, Protokol, Causeway, Wiliot, atma.io (Avery Dennison), 3E Exchange, TrackVision, Empower, Renoon, Akeneo, BIMobject, GS1 und revalu. Unternehmen sollten verschiedene Lösungen basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen und den Anforderungen der digitalen Produktpässe evaluieren.

Empfehlungen für die deutsche Bauwirtschaft:

Vorbereitung auf eine digital transparente Zukunft

Hersteller sollten sich auf die mit dem Digitalen Produktpass kommenden Anforderungen vorbereiten, indem sie die spezifischen Datenanforderungen gemäß ESPR und BauPVO für ihre Produktkategorien verstehen, in digitale Infrastruktur- und Datenmanagementsysteme investieren und mit Lieferanten zusammenarbeiten, um die Datenverfügbarkeit in der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Bauherren und Architekten sollten sich mit dem Konzept der digitalen Produktpässe und ihrer Relevanz für die Materialauswahl und die Baudokumentation vertraut machen, sich über die Entwicklung von Initiativen zur digitalen Gebäudeakte auf nationaler und EU-Ebene auf dem Laufenden halten und die potenziellen Vorteile der Einführung digitaler Werkzeuge für die Baudokumentation und das Lebenszyklusmanagement prüfen. Alle Beteiligten sollten die Entwicklungen rund um die ESPR und BauPVO aufmerksam verfolgen, insbesondere in Bezug auf neue Vorgaben, Zeitpläne und delegierte Rechtsakte. Die aktive Teilnahme an Branchendiskussionen, Fachforen und Pilotprojekten zur digitalen Baudokumentation bietet eine wertvolle Möglichkeit, sich frühzeitig auf kommende Anforderungen vorzubereiten und zur Gestaltung praxisgerechter Lösungen beizutragen.

Digitale Transparenz als Katalysator für Nachhaltigkeit und Compliance im EU-Bauwesen

Die digitale Transparenz und der Datenaustausch spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften im europäischen Bauwesen. Der verpflichtende Digitale Produktpass für einzelne Bauprodukte ist ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft. Die laufende Entwicklung der digitalen Dokumentation ganzer Gebäude hat das Potenzial, Transparenz und Lebenszyklusmanagement in der Zukunft weiter zu verbessern.